噛み合わせが全身に与える影響とは?健康を支える「見えない力」

私たちが日常生活で何気なく行っている「噛む」という行為。

その基盤となる噛み合わせ(咬合)は、実は口腔だけでなく、全身の健康にも深く関わっています。

近年では歯科医療や整体の分野でも「噛み合わせが姿勢や体の不調に影響を及ぼす」という考え方が広まり、多くの方に注目されるテーマとなっています。

本記事では、噛み合わせと全身の関係についてわかりやすく解説します。

1、顎や顔への影響

噛み合わせが悪いと、まず顎関節に負担がかかります。

左右どちらかに偏った咀嚼は、顎の動きをアンバランスにし、顎関節症の原因になることもあります。

- 顎のカクカク音

- 口を開けにくい

- 顔のゆがみ

こうした症状が現れることがあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。

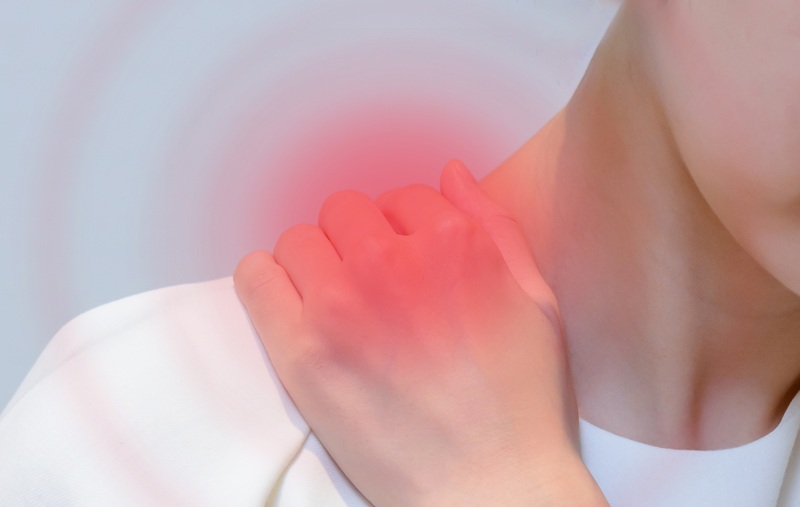

2、姿勢への影響

顎は首や肩の筋肉とつながっているため、噛み合わせのずれがあると頭の位置が前に傾きやすくなります。

その結果、首や肩の筋肉に負担がかかり、

- 肩こり

- 首の痛み

- 慢性的な頭痛

といった症状を引き起こすことがあります。

デスクワークで肩こりに悩んでいる方の中には、噛み合わせが要因になっているケースもあるのです。

3、全身バランスへの影響

片側ばかりで噛むクセがあると、体の左右のバランスが崩れ、腰や足にまで影響することがあります。

- 腰痛

- 膝の痛み

- 歩行やスポーツパフォーマンスの低下

など、口腔以外の部位にも症状が現れる可能性があります。

歯科的アプローチによって体の不調が改善することも少なくありません。

4、律神経や集中力との関係

噛み合わせが不安定だと、無意識に歯ぎしりや食いしばりが増え、交感神経が優位になりやすくなります。

その結果、

- 疲労感が抜けない

- 睡眠の質が低下する

- 集中力が続かない

といった全身的な不調につながることがあります。

5、噛み合わせを整えるためにできること

噛み合わせは自己判断が難しいため、まずは歯科医院でのチェックが大切です。

加えて、日常生活の中でも以下のような習慣を心がけるとよいでしょう。

- 両側でバランスよく噛む

- 頬杖をつかない

- 食いしばりを意識して緩める

- 定期的に歯科検診を受ける

噛み合わせを整えることは、口の中だけでなく、全身の健康を支える第一歩になります。

まとめ

噛み合わせは、口腔内にとどまらず姿勢・筋肉・自律神経・生活の質にまで影響を及ぼす重要な要素です。

慢性的な肩こりや頭痛、疲労感の背景には、噛み合わせの問題が隠れていることも少なくありません。

当院では、患者さま一人ひとりの噛み合わせを丁寧にチェックし、全身の健康につながる診療を心がけています。

気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。